Du hast die Fragen, wir die Antworten

Du hast noch weitere Fragen? Dann besuche doch mal unseren FAQ-Bereich, wo wir alle offenen Fragen beantworten.

Starte den Mieterstrom Check

Bekannt aus:

.avif)

Gebäudeversorgung ist 2024 mit dem Solarpaket I vorgestellt worden. Ziel ist es, die Versorgung von Haushalten innerhalb eines Gebäudes mit PV-Strom zu erleichtern.

Mehr erfahren ->Wie auch beim Mieterstrom können deine Mieter grünen und kostengünstigen PV-Strom beziehen. So können sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Mehr erfahren ->Es gibt geringere Hürden, da der Vermieter nicht automatisch zum Vollversorger wird. Allerdings sind auch die Renditemöglichkeiten geringer als beim Mieterstrommodell.

Mehr erfahren ->Die Mieter beziehen ihren Reststrom über eigene Stromtarife, die sie sich selbst organisieren. Das ermöglicht mehr Flexibilität, kann aber auch mehr Aufwand für sie bedeuten.

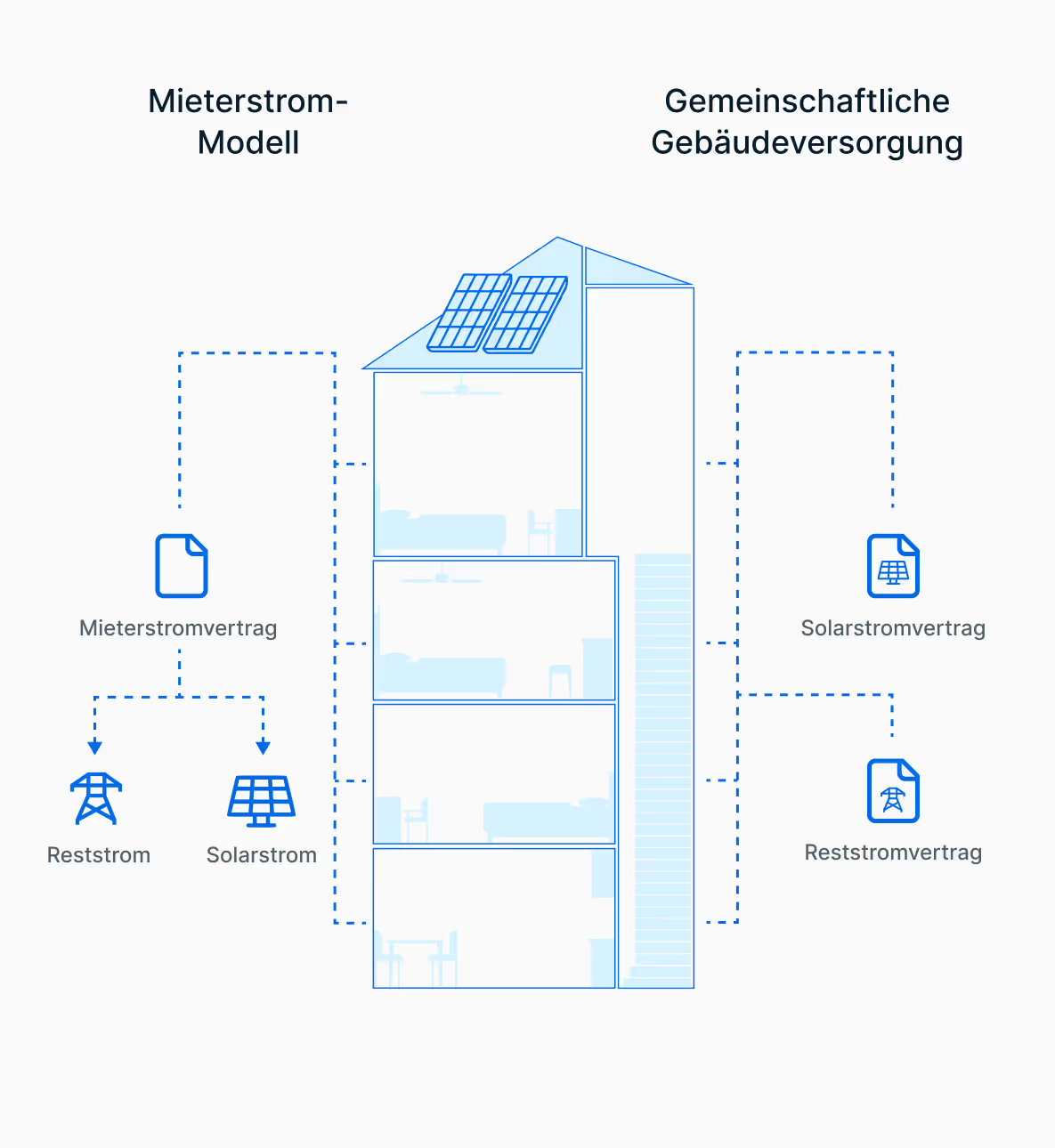

Mehr erfahren ->Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und das Mieterstrom-Modell unterscheiden sich primär im bürokratischen Aufwand und in der Renditemöglichkeit. Hier sind die wichtigsten Faktoren:

Förderung: Für Mieterstrom gibt es staatliche Förderungsmöglichkeiten, wie z.B. den Mieterstromzuschlag - für die GGV nicht.

Aufwand: Bei der GGV gibt es geringere bürokratische Hürden, da der Vermieter nur Teilversorger statt Vollversorger ist - es müssen also keine Lieferantenpflichten erfüllt werden. Die Mieter müssen sich ihren Reststromanbieter selbst organisieren.

Wirtschaftlichkeit: Mieterstromprojekte sind langfristig rentabler, da durch den Mieterstromzuschlag laufend höhere Einnahmen pro kwH erzielt werden können.

Wachstum des Mieterstromportfolios zum Jahr 2025

mit Mieterstrom versorgte Bewohner

durchschnittliche Rendite für dich als Betreiber

Der Betreiber muss anders als beim Mieterstrom kein Energieversorger sein – die üblichen Lieferantenpflichten fallen weg.

Betreiber sind nicht verpflichtet, eine vollständige Energieabrechnung gemäß EnWG zu liefern; eine vereinfachte Abrechnung ist erlaubt.

Mieter beziehen ihren Reststrom aus ihren laufenden Stromverträgen. Der Betreiber fungiert nicht als Vollversorger.

Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung erhält weniger staatliche Förderung als andere Modelle wie z.B. Mieterstrom.

Für die Mieter besteht die Pflicht, einen weiteren Vertrag für den Reststrom abzuschließen.

Da der Strom nicht direkt an die Mieter verkauft, sondern anteilig verteilt wird, fallen die Renditen geringer aus als beim Mieterstrom.

Von der Planung bis zur Umsetzung stehen wir dir gern beratend zur Seite. Ob Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung oder Mieterstrommodell: So kannst du dein Projekt ohne großen Aufwand umsetzen. Wir finden eine individuelle Lösung, die zu dir und deiner Immobilie passt.

1

Du schilderst uns dein Vorhaben: PV-Anlage auf Neubau, Bestand oder GGV. Unser Experten-Team prüft technische und regulatorische Rahmenbedingungen, plant mit dir gemeinsam und berücksichtigt dabei deine bestehenden Prozesse und Partnerstrukturen.

2

Gemeinsam definieren wir die optimale Dienstleistungstiefe und Messstellenbetrieb, Förderoptionen und die konkrete Umsetzung, angepasst an die individuellen Anforderungen deines Projekts (Mieterstrom oder Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung).

3

Wir begleiten dich von der technischen Inbetriebnahme bis zur Stromlieferung an die Mieter. Bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung: Denn wir sorgen für eine saubere, fristgerechte Umsetzung bis zur Netzintegration.

4

Unsere Softwarelösung unterstützt dich automatisiert bei wiederkehrenden Aufgaben oder wir übernehmen das komplett für dich. So gewinnst du Zeit für neue Projekte.

Du hast noch weitere Fragen? Dann besuche doch mal unseren FAQ-Bereich, wo wir alle offenen Fragen beantworten.

Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist ein Modell, das den selbst erzeugten Strom (z.B. durch Photovoltaikanlagen) innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnanlage verteilt. Die erzeugte Energie wird direkt an die Bewohner geliefert, wodurch der Netzbezug und die Energiekosten reduziert werden.

Die Abrechnung erfolgt über einen internen Verbrauchszähler für jede Wohnung, der die bezogene Menge an Strom misst. Die Kosten werden dann entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch aufgeteilt.

Die Vorteile umfassen geringere Stromkosten, Unabhängigkeit von externen Energieanbietern, Reduzierung der CO2-Emissionen und die Förderung von nachhaltigem Energieverbrauch.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen können je nach Land und Region variieren, wobei oft spezifische Vorschriften für die Installation und den Betrieb von gemeinschaftlichen Energieanlagen bestehen.

Mieterstrom bezieht sich auf ein Modell, bei dem Strom vorwiegend aus erneuerbaren Quellen auf dem Dach oder in der Immobilie erzeugt und direkt an die Mieter verkauft wird. Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung hingegen ermöglicht es, dass mehrere Parteien innerhalb eines Gebäudes oder einer Wohnanlage den gemeinsam erzeugten Strom nutzen und teilen.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen können variieren. Mieterstromprojekte erfordern oft spezielle Vereinbarungen und Genehmigungen, während die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung spezifische Regelungen zur Aufteilung und Abrechnung des Stroms erfordern kann.

Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom jeweiligen Projekt ab, dennoch zeigt sich in der Praxis ein klarer Trend: Mieterstromprojekte sind in der Regel wirtschaftlich attraktiver als Modelle der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV). Das liegt vor allem daran, dass beim Mieterstrommodell zusätzliche Erlöse generiert werden können. Betreiber erhalten neben der Einsparung durch den Eigenverbrauch auch den sogenannten Mieterstromzuschlag gemäß EEG. Hinzu kommt, dass der Netzanschluss in der Regel effizient genutzt wird und Kosten wie Grundgebühren auf mehrere Parteien verteilt werden können.

Die GGV hingegen verzichtet auf diese Förderung, da sie als „interne Nutzung“ gilt und nicht unter den EEG-Mieterstromzuschlag fällt. Damit entfallen wichtige Einnahmequellen. Außerdem können die Betriebskosten bei GGV durch komplexere technische Anforderungen, wie spezielle Messkonzepte, und den oftmals geringeren Marktstandard höher ausfallen. Aus rein wirtschaftlicher Sicht punktet daher Mieterstrom deutlich häufiger, insbesondere bei größeren Liegenschaften oder Gebäuden mit hohem Eigenverbrauchsanteil.

Auf den ersten Blick scheint die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung das einfachere Modell zu sein, weil der Betreiber keine klassischen Pflichten eines Stromversorgers im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) übernimmt. Es gibt keine Pflicht zur Lieferung des Reststroms und auch keine komplexen Stromlieferverträge für die einzelnen Bewohner. Das reduziert den organisatorischen und rechtlichen Aufwand erheblich.

In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Viele Netzbetreiber sind mit den spezifischen Anforderungen der GGV noch nicht vertraut. Gerade das Messkonzept, das häufig einen virtuellen Summenzähler und eine viertelstündliche Verbrauchsdaten-Erfassung erfordert, ist technisch anspruchsvoll und oft nicht standardisiert. Das führt bei der Umsetzung häufig zu Verzögerungen und höherem Abstimmungsaufwand.

Das Mieterstrommodell hingegen ist inzwischen erprobt und weit verbreitet. Es gibt etablierte Prozesse, erprobte Abrechnungssysteme und standardisierte Vertragsstrukturen, was den gesamten Ablauf planbarer und schneller macht. Damit ist Mieterstrom zwar administrativ etwas aufwendiger, aber in der praktischen Umsetzung oft der unkompliziertere Weg.

Neben der GGV gibt es verschiedene alternative Modelle, um Solarstrom in Mehrfamilienhäusern zu nutzen. Am bekanntesten ist das klassische Mieterstrommodell, bei dem der Betreiber als Energieversorger auftritt und den Mietern Solarstrom liefert, ergänzt durch Netzstrom, wenn die Eigenproduktion nicht ausreicht.

Eine weitere Option ist die kollektive Selbstversorgung, auch als Einzählermodell bekannt. Hier teilen sich die Bewohner gemeinsam den Solarstrom, der über einen zentralen Zähler erfasst wird. Diese Variante ist organisatorisch vergleichsweise einfach, da keine individuellen Stromlieferverträge erforderlich sind.

In kleineren Einheiten, etwa bei Einfamilienhäusern oder bei Häusern mit nur wenigen Wohneinheiten, können einzelne PV-Anlagen pro Wohnung oder auch Balkonkraftwerke eine sinnvolle Alternative sein. Auch die reine Versorgung von Allgemeinstrom, beispielsweise für Beleuchtung in Treppenhäusern oder den Betrieb von Aufzügen, ist eine häufig genutzte Option. Allerdings schöpfen diese Modelle das wirtschaftliche Potenzial oft nicht vollständig aus, da der Eigenverbrauch prozentual geringer ist.

Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist ein sehr flexibles Modell, das keine spezifische Betreiberrolle vorschreibt. Betreiber können die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) selbst, ein einzelner Eigentümer oder auch ein externer Dienstleister sein, der die Anlage im Auftrag der Eigentümer betreibt. Auch Wohnungsbaugesellschaften oder Bürgerenergiegenossenschaften treten häufig als Betreiber auf.

Wichtig ist, dass der erzeugte Strom ausschließlich im selben Gebäude verbraucht wird, in dem er produziert wird. Der Betrieb ist damit rechtlich einfacher als beim Mieterstrom, weil keine öffentliche Netznutzung und keine Belieferung externer Kunden erfolgt. Diese Flexibilität macht GGV besonders interessant für Eigentümergemeinschaften, die ein einfaches Modell ohne umfangreiche externe Verträge bevorzugen.

Für den Betrieb einer GGV-Anlage sind moderne Smart-Meter-Gateways erforderlich, die eine viertelstündliche Erfassung von Stromerzeugung und -verbrauch ermöglichen. Dies ist notwendig, um die Stromflüsse innerhalb des Gebäudes korrekt zu bilanzieren und eine faire Aufteilung des erzeugten Stroms auf die beteiligten Parteien zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird ein passendes Messkonzept benötigt, das in Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber entwickelt wird. Typisch ist das sogenannte virtuelle Summenzählermodell, bei dem der erzeugte Strom zunächst gemeinsam erfasst und anschließend nach definierten Schlüsseln auf die einzelnen Einheiten verteilt wird.

Die Abrechnung ist bei der GGV weniger komplex als beim Mieterstrom, weil keine vollständige Energielieferabrechnung erforderlich ist. Meist genügt eine jährliche Abrechnung, die entweder direkt zwischen den Eigentümern erfolgt oder in die Nebenkostenabrechnung integriert wird. Allerdings erfordert die technische Umsetzung ein gewisses Maß an Koordination, insbesondere wenn mehrere Parteien beteiligt sind oder der Netzbetreiber zusätzliche Anforderungen stellt.