Zurück zur Übersicht

Klimaneutral bis 2040: Was der Hamburger Klimaentscheid jetzt für die Stadt bedeutet

Veröffentlicht

19.11.2025

Aktualisiert

8.12.2025

Autor

Louisa Knoll

Ein Meilenstein für den Klimaschutz: Hamburg setzt sich neue Ziele

Hamburg hat entschieden: Beim Volksentscheid am 12. Oktober 2025 stimmten 304.063 Hamburgerinnen und Hamburger für ein ambitioniertes Ziel – Klimaneutralität bis 2040. Das sind 5 Jahre früher als ursprünglich geplant. 267.299 votierten dagegen, die Wahlbeteiligung lag bei 43,7 Prozent. Damit hat die Initiative „Hamburger Zukunftsentscheid“, die ursprünglich von Fridays for Future angestoßen wurde und von über 160 Organisationen, Verbänden und Unternehmen unterstützt wird, die Hansestadt auf einen progressiven Klimapfad gesetzt.

Der Volksentscheid verpflichtet Senat und Bürgerschaft, das Klimaschutzgesetz anzupassen und die Ziele des Gesetzentwurfs der Initiative umzusetzen. Das bedeutet: jährliche CO₂-Obergrenzen, regelmäßiges Monitoring und Sofortprogramme, wenn Zwischenziele verfehlt werden. Zugleich schreibt das neue Gesetz fest, dass Klimaschutz sozialverträglich und bezahlbar bleiben muss.

metergrid arbeitet täglich an der praktischen Umsetzung klimafreundlicher Gebäudelösungen. Die neuen Ziele betreffen vor allem auch den Gebäudesektor – und damit den Bereich, in dem Mieterstrom bereits heute funktioniert und zukünftig gigantisches Potenzial bietet. In diesem Artikel ordnen wir die aktuellen Entwicklungen ein und nehmen Stellung dazu, welche Voraussetzungen jetzt geschaffen werden müssen, damit die Klimaziele im Gebäudebereich in der Praxis erreichbar sind.

Was passiert nach dem Volksentscheid jetzt sofort?

Kurzfristig ändert sich laut Senat zunächst nichts Grundsätzliches. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) betonte im NDR-Interview, dass die bisherigen Pläne, wie die 70-prozentige CO₂-Reduktion bis 2030 im Vergleich zu 1990, bestehen bleiben und der Volksentscheid „nicht zu kurzfristigen neuen Maßnahmen führt“. Die Planungen der laufenden Legislatur bleiben „grundsätzlich unverändert“. Der Senat hat gestern am 4. November das endgültige Ergebnis des Volksentscheids über den Gesetzentwurf “Gesetz für besseren Klimaschutz (Klimaschutzverbesserungsgesetz)“ offiziell bestätigt, anschließend wird die Bürgerschaft die gesetzlichen Änderungen beschließen.

Die neuen Elemente – das Zieljahr 2040, jährliche CO₂-Budgets und das Prinzip sozial gerechter Klimakosten – werden dann in das Hamburgische Klimaschutzgesetz eingefügt. Ab 2026 muss die Stadt jährlich Bilanz ziehen. Wird ein Ziel verfehlt, muss binnen fünf Monaten ein Sofortprogramm beschlossen werden.

Klimaziel-Gutachten analysiert: Wie kann Hamburg seine vorgezogenen Klimaziele erreichen?

Kurz zusammengefasst: Laut einem Gutachten des Hamburg Instituts und des Öko-Instituts Freiburg kommen auf die Stadt tiefgreifende Veränderungen zu. Um die Ziele zu erreichen, müssten bis 2040:

- alle Gas- und Ölheizungen ersetzt und das Gasnetz stillgelegt werden,

- die energetische Sanierung deutlich beschleunigt werden,

- Heizsysteme auf erneuerbare Energien umgestellt werden,

- die Mobilität elektrifiziert und der Pkw-Verkehr stark reduziert werden,

- Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit Innerorts eingeführt werden,

- die Einrichtung von weiterer Umweltzonen und der Ausbau von Fernwärme, Wind- und Solarenergie.

Was sind Hintergrund und Zielsetzung des Gutachtens?

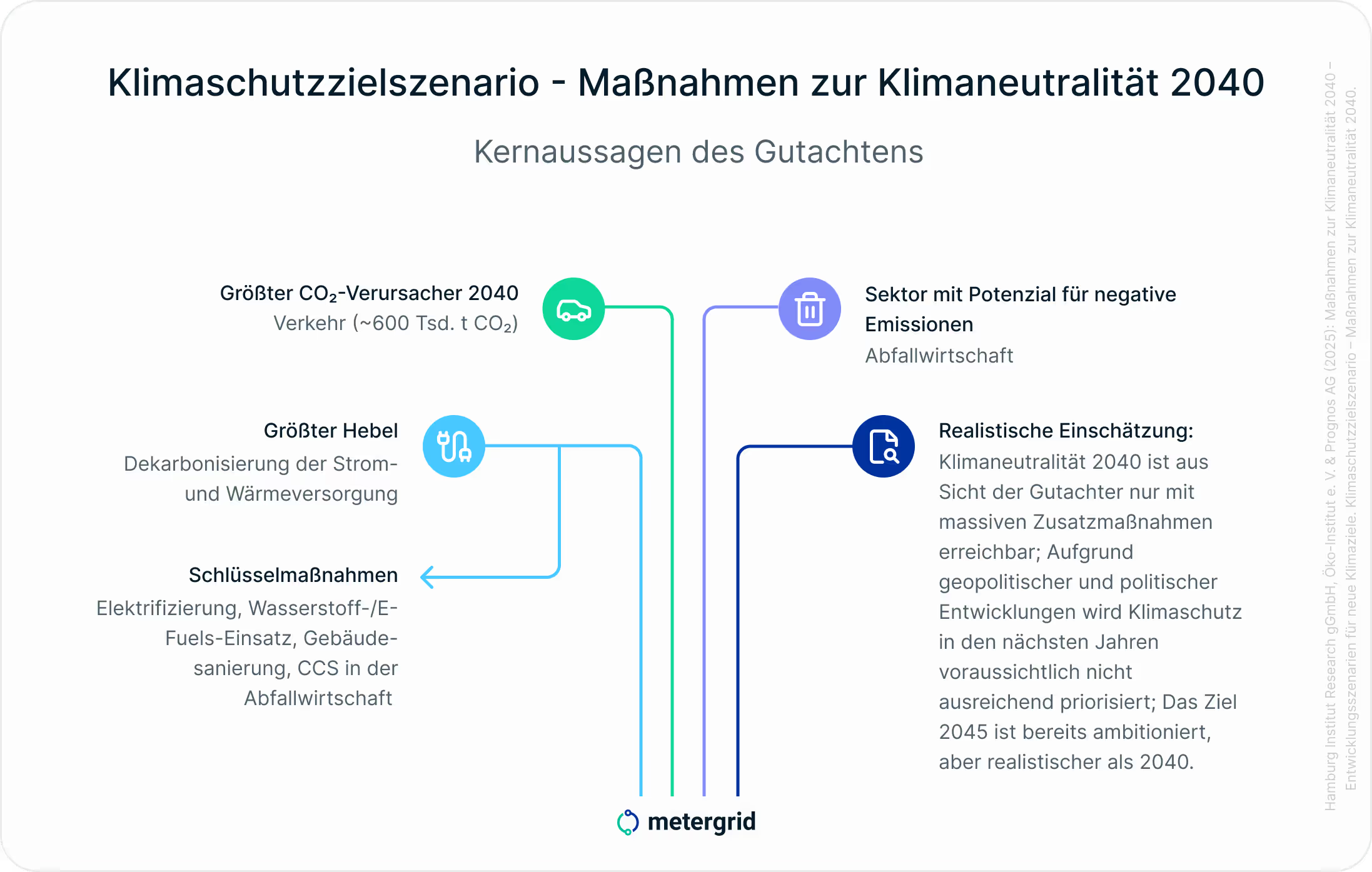

Das Gutachten „Maßnahmen zur Klimaneutralität 2040“ wurde im Auftrag der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) von einem Konsortium aus Hamburg Institut, Öko-Institut e.V. und Prognos AG erstellt. Es untersucht, ob Hamburg, statt wie bisher geplant bis 2045, bereits im Jahr 2040 netto-CO₂-neutral werden könnte.

Grundlage ist das bestehende Klimaschutzzielszenario („Szenario B“) für 2045. Das Gutachten analysiert, welche zusätzlichen Maßnahmen erforderlich wären, um das Ziel fünf Jahre früher zu erreichen, und bewertet die Realisierbarkeit unter technischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten.

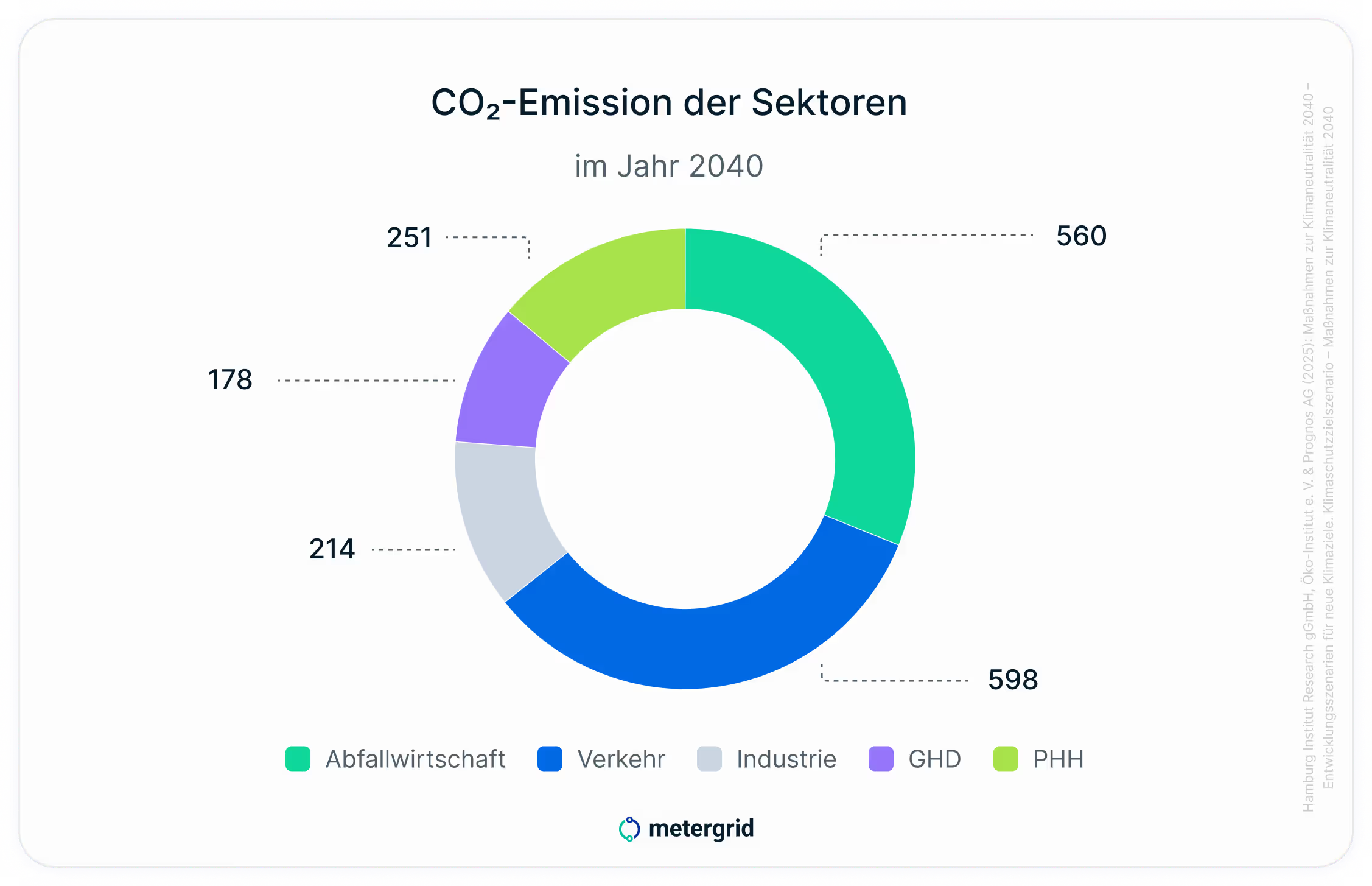

Ausgangslage Klimabilanz 2040: Wo Hamburg ohne zusätzliche Maßnahmen stehen würde

Vorweg: Die Klimaziele sind nicht neu, die Klimaneutralität wird durch den Volksentscheid nur 5 Jahre vorgezogen.

Die folgende Darstellung zeigt, wie viele Emissionen im Jahr 2040 in Hamburg noch übrig bleiben würden, wenn wir den alten Klimafahrplan, mit dem ursprünglichen Zieljahr Klimaneutralität 2045, umsetzen würden.

Das Gutachten hat berechnet, dass unter diesen Bedingungen im Jahr 2040 noch rund 1,8 Millionen Tonnen CO₂ ausgestoßen werden würden, wenn keine zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden. Darauf aufbauend untersucht das Gutachten, welche Schritte nötig wären, um auch diese verbleibenden Emissionen zu vermeiden, also um Hamburg schon bis 2040 klimaneutral zu machen.

Maßnahmen in den einzelnen Sektoren: Industrie, Verkehr, Gebäude und mehr

Maßnahmen sektorenübergreifend

- Dekarbonisierung der Fernwärme als zentrale Maßnahme.

- Ankündigung und Stilllegung fossiler Gasverteilnetze, wo keine Wasserstoffumstellung vorgesehen ist.

- Förderung erneuerbarer Wärmequellen, Ausbau von Wärmepumpen und dezentralen Systemen.

- Finanzielle Förderinstrumente und soziale Abfederungsmaßnahmen, um Investitionen auszulösen und Härten zu vermeiden.

- Effizientere Stromnutzung und Energiesparen in allen Bereichen.

Mehr erfahren? Siehe: Gutachten „Maßnahmen zur Klimaneutralität 2040“

Hamburgs Klimaziele: Kritik, Zweifel und Chancen

Nicht alle sehen den Volksentscheid positiv. Vertreter der Wirtschaft wie der Industrieverband Hamburg und die Handwerkskammer warnen vor einer möglichen Deindustrialisierung und steigenden Produktionskosten. Sie prognostizieren, dass Unternehmen ihre Produktion künftig verstärkt an andere Standorte verlagern könnten und dadurch Arbeitsplätze in Hamburg gefährdet wären. Die Handelskammer sieht in den strikten Vorgaben potenzielle Nachteile für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts.

Auswirkungen auf Mieten und Wohnkosten – Praxisbeispiel München

Der Gebäudesektor gilt laut Machbarkeits-Gutachten der Hansestadt Hamburg als entscheidender Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Insbesondere die Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeversorgung.

Gleichzeitig erklingt hier die größte Kritik: Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) sowie die städtische SAGA warnen vor möglichen Mietsteigerungen von bis zu vier Euro pro Quadratmeter, sollte die energetische Sanierung der Gebäude im Rahmen des neuen Klimaziels umgesetzt werden. Auch Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) beziffert die Kosten der Gebäudesanierung und Wärmewende auf rund 15 Milliarden Euro. VNW-Chef Andreas Breitner äußerte zudem die Befürchtung, dass sich viele Menschen bei spürbaren Kostensteigerungen vom Klimaschutz abwenden könnten (DIE ZEIT, 30.10. 2025).

Einen interessanten Vergleich liefert die Stadt München, die ein ähnliches Ziel verfolgt, jedoch bereits bis 2035 klimaneutral werden will. Dort zeigen Berechnungen, dass sich die Umstellung kaum auf die Warmmieten auswirkt und in manchen Fällen sogar Kostenersparnisse möglich sind. Entscheidend ist hier die gezielte öffentliche Förderung durch das Programm „Klimaneutrale Gebäude“, mit dem ein Teil der Sanierungskosten übernommen wird. Laut der Münchner Klimareferentin Christiane Kugler kann so erreicht werden, dass energetische Sanierungen warmmietenneutral umgesetzt und soziale Härten vermieden werden (DIE ZEIT, 30.10. 2025).

Auf die Sorge vieler Hamburgerinnen und Hamburger, dass schärferer Klimaschutz zu höheren Mieten und neuen sozialen Ungleichheiten führen könnte, reagierte Katharina Fegebank, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin, mit Verständnis. Sie betonte in einem Interview mit der ZEIT: „Ich verstehe diese Sorgen gut. Darum ist unsere wichtigste Aufgabe jetzt, Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen. Wir brauchen Dialog statt Drohkulissen. […] Die Frage ist, wie wir ihn so gestalten, dass das Leben in der Stadt bezahlbar bleibt und die Menschen ihn mittragen können.“

„Klimaneutralität bis 2040 ist machbar“ – Stimmen aus der Politik

Zugleich zeigte sich Fegebank optimistisch: „Klimaneutralität bis 2040 ist machbar. Wir kriegen das hin – aber nur, wenn wirklich alle mitziehen. Und mit ‚alle‘ meine ich nicht nur die Hamburger Stadtgesellschaft, sondern auch die übergeordneten Ebenen: Bund und EU.“ (DIE ZEIT, 30.10. 2025)

Diesen Aspekt betont auch das Hamburger Gutachten „Maßnahmen zur Klimaneutralität 2040“: Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf Bundes- und EU-Ebene sind maßgeblich für die Erreichung der Klimaziele.

Auch Bürgermeister Peter Tschentscher warnte vor einem „Klimaschutz im Alleingang“: Hamburg brauche Unterstützung von Bund und EU, etwa beim Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und bei der Entwicklung von CCS-Technologien.

So könnte Hamburgs Klimaplan in der Praxis gelingen

Hamburg steht nun vor der Herausforderung, in weniger als 15 Jahren alle Sektoren, von Verkehr bis Wärmeversorgung, klimaneutral zu gestalten. Eine zentrale Rolle spielen dabei erneuerbare Energien, insbesondere auch Solarenergie auf Dächern. Genau hier braucht es smarte Lösungen, wie Mieterstrom.

Laut der aktuellen Ariadne-Analyse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung liegt in deutschen Mehrfamilienhäusern ein riesiges ungenutztes Potenzial für die Energiewende. Insgesamt könnten hier rund 60 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert werden. Das ist mehr als ein Viertel des gesamten nationalen Ausbauziels bis 2030. Damit wird deutlich: Der Gebäudesektor ist neben Verkehr, Industrie und Wärme einer der zentralen Hebel für Klimaneutralität.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich auch für Hamburg ein erhebliches Potenzial ableiten. Laut Statistik Nord gab es Ende 2023 in der Stadt 260.141 Wohngebäude, davon 84.385 Mehrfamilienhäuser: ideale Voraussetzungen, um Solarenergie direkt dort zu erzeugen, wo sie verbraucht wird. Denn gerade in urbanen Räumen wie Hamburg kann Mieterstrom einen entscheidenden Beitrag leisten:

- Entlastung der Netze durch lokalen Verbrauch.

- Geringere Energiekosten für Mietende.

- Attraktive Renditen für Eigentümer (3,6–18,5 % laut Ariadne-Analyse).

- Schnellere Amortisation der PV-Investitionen für den Betreiber.

- CO₂-Einsparung und aktive Teilhabe an der Energiewende auch für Nicht-Eigenheimbesitzer.

Gebäudesektor als Schlüssel zur Klimaneutralität: Das brauchen wir, damit der Wandel gelingt!

In Hamburg laufen die Diskurse nach dem Volksentscheid zur Klimaneutralität bereits an. Katharina Fegebank sagte im Interview mit der ZEIT: „Wir analysieren, wo Hamburg steht, welche Maßnahmen greifen und wo wir schneller werden müssen. In den kommenden Wochen sprechen wir auf allen Ebenen – mit Energieversorgern, Wohnungsunternehmen und städtischen Betrieben. Wir fragen gezielt: Was braucht ihr, damit der Wandel gelingt?“

Wir haben eine klare Antwort darauf:

Johannes Mewes, Co-Founder von metergrid:

„Was wir deutschlandweit brauchen, sind endlich klare Regeln, eine Politik, die den Rollout beschleunigt, und eine deutlich schnellere Abwicklung bei den Netzbetreibern. Ebenso braucht es natürlich das richtige Angebot, als auch die Medien, die sichtbar machen, was heute schon möglich ist. Denn aus unserer täglichen Praxis wissen wir: Mieterstrom funktioniert bereits – selbst unter bestehenden regulatorischen Hürden!“, bringt Johannes es auf den Punkt.

„Was fehlt, ist nicht das Geld: Selbstgemachte Hürden erschweren weiterhin zukunftsweisende Lösungen wie Mieterstrom und entschleunigen die Energiewende – das betrifft auch Hamburg. Das Potenzial liegt auf dem Dach. Mieterstrom schafft Mehrwert für Eigentümer, Investoren und Mieter und ist elementar für die Klimaneutralität“, so der Co-Founder weiter.

Er resümiert: „Politik und Verwaltung müssen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen, damit wir das volle Potenzial im Gebäudesektor entfalten können.“

Gesetze als Chance: Wie Eigentümer von der Energiewende profitieren können

In vielen Pflichten und Gesetzen steckt enormes Potenzial. Mieterstrom zeigt, dass Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sind. Die Umrüstung auf Photovoltaik bedeutet hier nicht nur mehr Nachhaltigkeit, sondern auch langfristig passives Einkommen. Die Anlagenbetreiber erzielen mit metergrid attraktive fortlaufende Renditen von bis zu 15% - denn nach der beschleunigten Amortisationszeit erwirtschaftet die Anlage bares Geld. Und auch die Mietenden profitieren:

Aktuelle interne Datenerhebungen von metergrid (Stand: November 2025) zeigen, dass Mieterinnen und Mieter mit der metergrid-Plattform im Durchschnitt bis zu 380 Euro Stromkosten pro Jahr bei einem Jahresverbrauch von rund 2.500 kWh sparen.

Und wie funktioniert das? Beim Mieterstrom wird Strom direkt auf dem Dach erzeugt und im Gebäude verbraucht. Eigentümer verkaufen ihn per Mieterstromvertrag an die Bewohnenden. Und das verpflichtend günstiger als der örtliche Grundversorgertarif. Wer Mieterstrom allein umsetzt, steht oft vor komplexen Prozessen und viel Bürokratie. Doch mit metergrid wird Mieterstrom maximal vereinfacht, digital und transparent: Automatisierte Prozesse, rechtssichere Abrechnung, volle Transparenz über die Mieter-App und ein übersichtliches Dashboard für Betreiber – so wird aus Klimaschutz eine lohnende, stressfreie Investition.

„Der Klimaentscheid kann neuen Schwung in die Klimadebatte bringen. Unsere Partner und Kunden, die bereits mit Photovoltaik und Mieterstrom vertraut sind, wissen, wie smart und wirtschaftlich attraktiv diese Lösungen heute sind. Doch für viele Immobilienbesitzer ist das Thema noch Neuland – sie haben Respekt vor der Technik oder dem Aufwand. Genau hier können Gesetze und politische Impulse den nötigen Anstoß geben, Neues zu wagen“, erläutert Pascal Stephan, Business Development Manager von metergrid.

„Für diese Menschen stehen wir von metergrid bereit: Wir geben Orientierung, sind die Schnittstelle zu Installateuren und schaffen Sicherheit. So wird Klimaschutz zu einem echten Standortvorteil: digital, ökologisch, wirtschaftlich und ohne großen Mehraufwand”, erklärt Pascal die Rolle von metergrid. Für den Business Development Manager bei metergrid steht fest, was Hamburg jetzt braucht: Gemeinsames Gestalten! – „Wenn Stadt, Wohnungswirtschaft und Akteure wie die Hamburger Energienetze eng zusammenarbeiten, können klare Rahmenbedingungen, gezielte Förderprogramme und digitale Lösungen die Umsetzung erheblich erleichtern.”

So gelingt der Wandel im auch im Hamburger Gebäudesektor

Der Erfolg des Klimaentscheids steht und fällt mit der Umsetzung. Dazu gehören klare Förderprogramme, Unterstützung von Bund und EU, mehr Aufklärung, digitale Prozesse und vor allem gesellschaftlicher Rückhalt. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob Hamburg zum Vorreiter der klimaneutralen Stadtentwicklung wird.

Zumindest im Gebäudesektor glauben wir fest an ein Gelingen. Denn: Mieterstrom funktioniert schon heute, trotz komplexer Vorgaben.

“In kurzer Zeit konnte metergrid bereits rund 53.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Mehrparteienhäusern mit grünem Mieterstrom erreichen. Damit ist dieses Konzept bereits gelebte, funktionierende Realität. Außerdem ermöglicht es soziale Teilhabe an der Energiewende für mehr als die Hälfte der Deutschen, die zur Miete wohnen und kein eigenes Dach besitzen.” betont Julian Schulz, ebenfalls Co-Founder von metergrid.

“Jetzt gilt es, die Bedingungen zu schaffen, damit klimafreundliche Gebäudeversorgung deutschlandweit und auch besonders dringend in Hamburg zum Standard wird.”

Hamburg Klimaneutralität 2040: Ein Volksentscheid mit Signalwirkung

Mit dem Klimaentscheid hat Hamburg das fortschrittlichste Klimaschutzgesetz Deutschlands beschlossen. Doch noch wichtiger als Gesetze sind Lösungen, die Menschen mitnehmen: durch Förderung, Beteiligung und smarte Technologien.

Die Entscheidung vom Oktober 2025 ist mehr als nur ein Signal: Sie ist ein Auftrag. Hamburg hat sich selbst verpflichtet, Vorreiter der Energiewende zu werden: sozial, wirtschaftlich und klimafreundlich.

Quellen:

Hamburg Institut Research gGmbH, Öko-Institut e. V. & Prognos AG. (2025). Maßnahmen zur Klimaneutralität 2040 – Entwicklungsszenarien für neue Klimaziele. Klimaschutzzielszenario – Maßnahmen zur Klimaneutralität 2040. hamburg.de. https://www.hamburg.de/resource/blob/1098248/d99f6acefbb5e42e3db987da2b3af01f/d-machbarkeitsgutachten-2025-data.pdf

Lasarzik, A. (2025, 30. Oktober). Welche Folgen hat der Zukunftsentscheid für Hamburg? Umweltsenatorin Katharina Fegebank über konkrete Maßnahmen, absurde Untergangsszenarien – und ihr persönliches Dilemma. DIE ZEIT – Hamburg-Ausgabe, Nr. 46, S. 2–3.

Norddeutscher Rundfunk. (2025, 15. Oktober). Klimaentscheid: Was sind die Folgen für Hamburg? ndr.de. https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/klimaentscheid-was-sind-die-folgen-fuer-hamburg,zukunftsentscheid-138.html

Twickel, C. (2025, 30. Oktober). Wohnen muss nicht teurer werden. DIE ZEIT – Hamburg-Ausgabe, Nr. 46, S. 4.

Häufige Fragen:

Was bedeutet „Klimaneutralität bis 2040“?

Hamburg soll spätestens im Jahr 2040 netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen.Alle CO₂-Emissionen müssen entweder vermieden oder durch negative Emissionen (z. B. CCS in der Abfallwirtschaft) ausgeglichen werden.

Warum wurde das Zieljahr von 2045 auf 2040 vorgezogen?

Weil der Volksentscheid „Hamburger Zukunftsentscheid“ am 12. Oktober 2025 dies beschlossen hat. 304.063 Hamburgerinnen und Hamburger stimmten für das frühere Ziel – ein deutliches Signal für ambitionierten Klimaschutz.

Wird es in Hamburg nach dem Volksentscheid flächendeckend Tempo 30 und Fahrverbote geben?

Es ist möglich, aber aktuell nicht beschlossen. In der Analyse des Hamburger Klimaziel-Gutachtens wird deutlich, dass Hamburg für eine Klimaneutralität bis 2040 große Veränderungen im Verkehr braucht. Dazu gehört laut Gutachten:

- Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts

- eine starke Reduzierung des Pkw-Verkehrs

- Null-Emissions-Zonen, also Bereiche, in denen nur Fahrzeuge ohne CO₂-Ausstoß zugelassen wären

- mehr ÖPNV, Rad- und Fußverkehr

Diese Punkte sind Maßnahmen, die das Gutachten als notwendig identifiziert, um das 2040-Ziel erreichen zu können. Pläne oder Beschlüsse gibt es dazu aktuell jedoch nicht.