Zurück zur Übersicht

Mieterstrom & Messkonzepte: Häufige Fragen beantwortet

Veröffentlicht

4.9.2025

Aktualisiert

9.1.2026

Autor

Louisa Knoll

Messkonzepte: Das Wichtigste in Kürze

- Überblick: Messkonzepte legen fest, wie Stromerzeugung und -verbrauch in Mehrfamilienhäusern erfasst und abgerechnet werden.

- Arten von Messkonzepten: Es gibt physische Summenzähler mit separaten Zählern für jede Wohneinheit und virtuelle Summenzähler, bei denen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten digital erfasst werden.

- Geeignete Modelle: Messkonzepte unterscheiden zwischen Vollversorgung, Teilversorgung und Netzeinspeisung und werden je nach Projektgröße, Mieterbeteiligung und Zähler-/Netzstruktur gewählt.

- Vorteile für Mieterstromprojekte: Sie ermöglichen eine transparente Abrechnung, erleichtern die Teilnahme der Mieter und reduzieren technische und administrative Hürden.

- Relevanz für die Zukunft: Intelligente Messsysteme und virtuelle Summenzähler werden zunehmend Standard und verbessern Flexibilität, Effizienz und Datenqualität bei Mieterstromprojekten.

Welche Versorgungsmodelle mit PV-Anlagen gibt es für Mehrfamilienhäuser?

Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern lassen sich auf unterschiedliche Weise in die Stromversorgung integrieren. Dabei wird grundsätzlich zwischen drei Versorgungsmodellen unterschieden, für die jeweils ein passendes Messkonzept erforderlich ist. Dieses stellt sicher, dass der erzeugte Strom korrekt gemessen, eindeutig zugeordnet und zuverlässig abgerechnet werden kann.

1. Vollversorgung (Mieterstrom):

Bei der Vollversorgung übernimmt ein Energieversorger, bei Mieterstrom der Mieterstromanbieter, die vollständige Stromlieferung an die Haushalte. Als Stromlieferant stellt dieser sicher, dass jederzeit ausreichend Strom zur Verfügung steht, unabhängig davon, wie viel Solarstrom gerade produziert wird. Er verwaltet also nicht nur den Strom aus der Photovoltaikanlage, sondern beschafft zusätzlich auch den benötigten Reststrom. Bei klassischen Mieterstrommodellen handelt es sich immer auch um eine Vollversorgung.

Auch in einem Mehrfamilienhaus ist das Betriebsmodell der Volleinspeisung möglich: Der gesamte erzeugte Solarstrom wird dabei ins öffentliche Netz eingespeist. Der Anlagenbetreiber erhält dafür entweder eine gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung oder vermarktet den Strom direkt an der Börse (Direktvermarktung). Letzteres kann potenziell lukrativer sein, erfordert jedoch einen höheren administrativen Aufwand.

2. Teilversorgung (Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung):

Bei der Teilversorgung wird lediglich der erzeugte Solarstrom aus der Photovoltaikanlage an die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses verteilt, während der restliche Strombedarf weiterhin über einen selbst gewählten Energieversorger gedeckt wird. Im Unterschied zur Vollversorgung übernimmt der Anlagenbetreiber hier nicht die komplette Stromlieferung, sondern stellt nur den lokal produzierten Anteil bereit. Die Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, die im Zuge des Solarpakets I eingeführt wurde, entspricht dem Modell der Teilversorgung.

3. Allgemeinstromversorgung:

Bei der Allgemeinstromversorgung wird der produzierte Strom nicht in den einzelnen Wohnungen genutzt, sondern in einer Weise, die allen Bewohnern zugute kommt. Dabei wird der erzeugte Solarstrom ausschließlich für gemeinschaftliche Zwecke eingesetzt. Typische Beispiele sind der Betrieb eines Fahrstuhls, die Beleuchtung von Treppenhäusern oder die Versorgung einer zentralen Wärmepumpe. Da diese Verbrauchsstellen insgesamt nur einen vergleichsweise geringen Strombedarf aufweisen, sind PV-Anlagen, die ausschließlich zur Deckung des Allgemeinstrombedarfs installiert werden, häufig wirtschaftlich nicht besonders rentabel.

Welche Möglichkeiten der Einspeisung gibt es in Mehrfamilienhäusern?

Bei den vorgestellten Modellen wird der erzeugte Solarstrom direkt im Gebäude genutzt und nur der nicht benötigte Überschuss fließt ins öffentliche Netz (Teileinspeisung). Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, den gesamten Solarstrom einzuspeisen. In diesem Fall spricht man von Volleinspeisung.

Was ist ein Messkonzept?

Wer Strom in das öffentliche Netz einspeist oder Mieterstrom anbietet, benötigt ein sogenanntes Messkonzept. In einem Messkonzept wird beschrieben, wie der erzeugte Strom innerhalb eines Gebäudes oder Systems verteilt wird, wo welche Zähler installiert sind und wie über diese Zähler die für die Abrechnung relevanten Strommengen erfasst und voneinander abgegrenzt werden.

Messkonzepte sind in verschiedenen gesetzlichen Regelungen oder Branchenleitfäden (z. B. des BDEW oder VBEW) definiert und notwendig, um eine rechtskonforme, vollständige und korrekte Abrechnung des gelieferten Stroms zu ermöglichen. Als Anlagenbetreiber kann aus einer Vielzahl von Messkonzepten gewählt werden. Wichtig ist, dass die Messkonzepte zum Versorgungskonzept passen. Ein Messkonzept wiederum beeinflusst die Vergütung der Erzeugungsanlagen, also die Menge des eingespeisten und selbst verbrauchten Stroms. Es bildet damit die Grundlage für alle buchhalterischen und physikalischen Stromflüsse in einem dezentralen Energiekonzept.

Begriffsklärung und Legende

- Photovoltaikanlagen stehen in diesem Artikel stellvertretend für Energieerzeugungsanlagen. Grundsätzlich lassen sich die verschiedenen Versorgungsmodelle und Messsysteme auch mit Blockheizkraftwerken (BHKW) oder anderen Technologien umsetzen. In der Praxis hat sich jedoch die Umsetzung mit Photovoltaik durchgesetzt. Vor allem, weil nur in Verbindung mit einer PV-Anlage der sogenannte Mieterstromzuschlag nach § 21 Abs. 3 in Verbindung mit § 48a EEG gewährt wird. Die Höhe des Zuschlags ist nicht fix, sondern wird von der Bundesnetzagentur halbjährlich angepasst und richtet sich nach der Anlagengröße. Andere Varianten wie BHKWs sind von dieser spezifischen Förderung ausgeschlossen. Durch die Förderung ist PV-Mieterstrom nicht nur technisch naheliegend, sondern auch eine wirtschaftliche Lösung.

- Kundenanlagen sind räumlich eng begrenzte Energieanlagen, etwa innerhalb eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes, die vom öffentlichen Netz abgegrenzt sind und mehrere Letztverbraucher mit Strom versorgen. Für Mieterstrom spielt vor allem § 20 Abs. 1d EnWG eine zentrale Rolle: Er verpflichtet Netzbetreiber, in solchen Anlagen Marktlokationen und Zählpunkte einzurichten. Dadurch können Mieter individuell von einem Energielieferanten beliefert werden, und die Strommengen lassen sich korrekt zuordnen und abrechnen.

- Direktverbrauch beschreibt hier eine (PV-)Stromlieferung, die direkt vor Ort erfolgt, ohne Nutzung des öffentlichen Stromnetzes. Dabei sind Anlagenbetreiber und Strombezieher nicht identisch. Typisch ist dies bei Photovoltaikanlagen, die von einem Dritten betrieben werden, während der Eigentümer des Gebäudes oder die Mieter den Strom direkt nutzen. Mieterstrom in Mehrfamilienhäusern oder Gewerbehöfen ist ebenfalls eine Form des Direktverbrauchs.

Welche regulatorischen Anforderungen muss mein Messkonzept erfüllen und wer regelt diese?

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stellt einen Katalog gängiger Anwendungsfälle (z. B. Mieterstrommodell, zwei Erzeugungsanlagen) samt passender Messkonzepte bereit. Diese werden von einem Großteil der Verteilnetzbetreiber (VNB) anerkannt. Deshalb ist es sinnvoll, das Mieterstrommodell mit einem vom jeweiligen VNB zugelassenen Messkonzept umzusetzen.

Welche Messkonzepte sind möglich?

Es existiert eine Vielzahl von Messkonzepten, die je nach Anwendungsfall und Zielsetzung eingesetzt werden. Die unterschiedlichen Versorgungsmodelle – Vollversorgung, Teilversorgung und Allgemeinstromversorgung – haben wir zu Beginn bereits erläutert. Auch die Betriebsmodelle wie Teileinspeisung und Volleinspeisung wurden vorgestellt. Im nächsten Schritt gehen wir nun auf die wichtigsten BDEW-Messkonzepte ein, die diese Modelle technisch abbilden und voneinander abgrenzen.

Übersicht BDEW-Messkonzepte - Vollversorgung (D1–D4) & Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (D5):

MK D1: Alle nehmen teil

Bei diesem Modell sind alle Haushalte eines Gebäudes Teil des Mieterstromprojekts - also 100% Mieterstrom. Jeder Zähler ist in das Konzept eingebunden, sodass der gesamte Strombedarf über das Modell abgerechnet wird. In der Praxis wird D1 jedoch kaum umgesetzt, da Mieter in Deutschland das Recht haben, ihren Stromlieferanten frei zu wählen.

MK D2: Zwei-Sammelschienenmodell

Beim Zwei-Sammelschienenmodell gibt es zwei Zählerschränke. Einen für Mieterstromkunden, einen für Haushalte mit externem Versorger. Der Zählerschrank für die Mieterstromteilnehmer muss hierbei nicht den Technischen Anschlussbedingngen (TAB) entsprechen. Allerdings wird der Zähler bei einem Tarifwechsel von oder zu Mieterstrom in einem Zählerschrank deinstalliert und im anderen neu installiert.

MK D3: Ein-Sammelschienenmodell

Beim Ein-Sammelschienenmodell entspricht der gesamte Zählerschrank den Technischen Anschlussbedingungen (TAB), sodass ohne größere Umbauten die Messstelle und der Stromtarif gewechselt werden können.

MK D4: Virtueller Summenzähler (vSZ)

Anstelle zusätzlicher physischer Zähler werden die Strommengen hier rechnerisch über intelligente Messsysteme abgegrenzt. Das spart Installationskosten und vereinfacht die Abrechnung, setzt jedoch eine moderne Smart-Meter-Infrastruktur voraus.

MK D5: Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (gGV)

Bei diesem Messkonzept wird die PV-Erzeugung zentral über einen Summenzähler erfasst. Jede Wohneinheit erhält zusätzlich einen Verbrauchszähler sowie eine eigene Marktlokation, um individuelle Abrechnung und Anbieterwechsel zu ermöglichen. Die gesamte Installation muss am gleichen Netzanschlusspunkt liegen, die Messdaten sind in 15-Minuten-Intervallen zu erfassen. Zudem ist eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber erforderlich.

Übersicht BDEW-Messkonzepte: Volleinspeisung & Überschusseinspeisung

MK A1: Volleinspeisung

Ein häufig verwendetes Messkonzept ist das der Volleinspeisung, das typischerweise dann gewählt wird, wenn eine einzelne Erzeugungsanlage vorhanden ist und der gesamte erzeugte Strom vollständig in das öffentliche Netz eingespeist wird.

MK A2: Überschusseinspeisung (Allgemeinstromversorgung)

Bei der Überschusseinspeisung wird zusätzlich ein Verbraucher in das Modell integriert. Der Zweirichtungszähler misst sowohl den Strombezug als auch die Einspeisung. Dieses Modell ist beispielsweise geeignet, wenn ein Teil des erzeugten Stroms selbst verbraucht und der Rest eingespeist wird, etwa bei kleinen PV-Anlagen mit Allgemeinstromversorgung.

Erweitere Messkonzepte

Werden dem Messkonzept weitere Komponenten wie Speicher oder Wärmepumpen hinzugefügt, wird die Struktur komplexer. Je nach Art der Komponente (z. B. DC- oder AC-Speicher) und abhängig vom gewählten Messkonzept können zusätzliche Zähler erforderlich sein.

In Kombination mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gemäß §14a EnWG (z. B. Wärmepumpen oder Wallboxen) kann auch ein erweitertes Messkonzept wie MK C3 zur Anwendung kommen. Dieses ist speziell auf die Kombination mit steuerbaren Verbrauchern ausgelegt.

Wenn du mit metergrid zusammenarbeitest, musst du dir über die regulatorischen Anforderungen keine Gedanken machen. Denn: Wir übernehmen das für dich! Da sich die Regulatorik im Energiemarkt regelmäßig verändert, ist professionelle Unterstützung in jedem Fall immer sinnvoll.

Welche Rolle spielt der Summenzähler im Mieterstrom?

In der Praxis stellt sich die Frage, wie die Messung im Rahmen eines Messkonzeptes im Mieterstrommodell konkret umgesetzt wird. Hier spielen Summenzähler eine zentrale Rolle, entweder als physische Variante im Zählerschrank oder als virtuelle Lösung auf Basis digitaler Messsysteme.

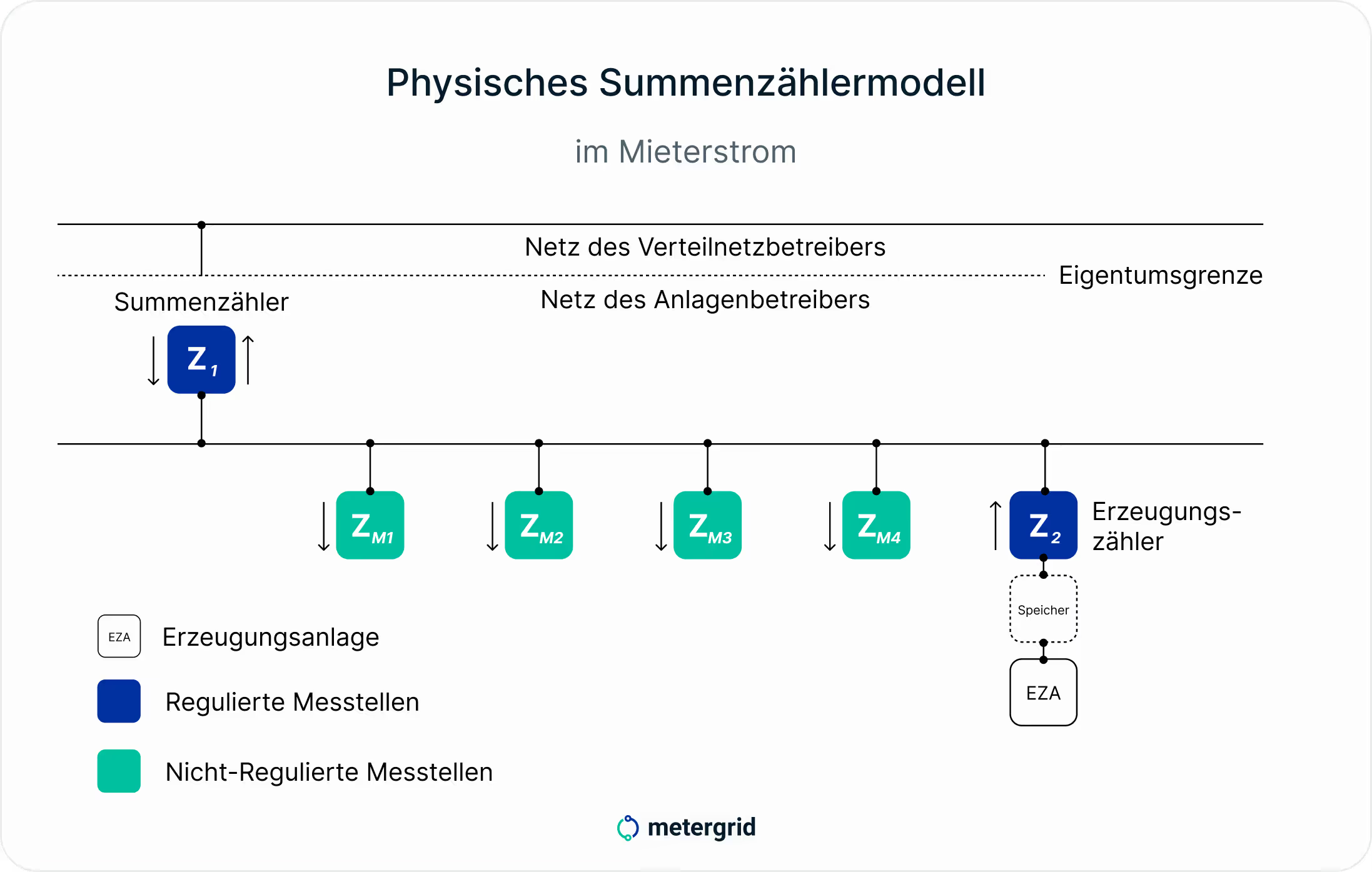

Mieterstrom mit physischem Summenzähler

Beim klassischen Summenzählermodell sitzt der physische Summenzähler als Zweirichtungszähler am Übergabepunkt zwischen dem allgemeinen Stromnetz und der Kundenanlage. Er misst sowohl den Netzbezug als auch die Einspeisung ins öffentliche Netz. Die PV-Anlage bleibt dabei als eine Einheit bestehen, sodass alle Parteien anteilig vom erzeugten Strom profitieren. Zusätzlich wird ein PV-Ertragszähler eingesetzt, mit dem sich der Strommix aus Eigenstrom und Netzstrom exakt bestimmen lässt. Dies ermöglicht eine EnWG-konforme Abrechnung im Mieterstrommodell.

Jeder Endnutzer verfügt über einen eigenen Stromzähler, der hinter dem Summenzähler liegt. So kann der Stromverbrauch pro Wohneinheit genau abgegrenzt werden.

Da für Mieterstromkunden geeichte, aber nicht regulierte Bezugszähler eingesetzt werden können, lassen sich die Messkosten deutlich reduzieren. Der Grund: Diese Zähler müssen nicht vom Verteilnetzbetreiber (VNB) gestellt werden. Der Anlagenbetreiber kann den Messstellenbetrieb selbst übernehmen oder an einen Dienstleister vergeben. Haushalte, die nicht am Mieterstrom teilnehmen, können weiterhin über regulierte Zähler eingebunden werden. Auch Messstellen für Wallboxen oder andere Anwendungen wie die Elektromobilität lassen sich flexibel in das Messkonzept integrieren.

Da die Umrüstungskosten für dieses Messkonzept verhältnismäßig gering sind und sich Mieter auch nachträglich ohne Umbau für oder gegen den Mieterstromtarif entscheiden können, ist dieses Modell für Mieterstromprojekte in der Regel zu präferieren. Zudem ist die Direktverbrauchsquote höher: Auch Nicht-Teilnehmer nutzen physisch den PV-Strom. Dadurch profitieren die Mieterstromteilnehmer bilanziell stärker vom günstigen Strom, während der Anbieter eine größere Abnahmemenge zu besseren Preisen generieren kann.

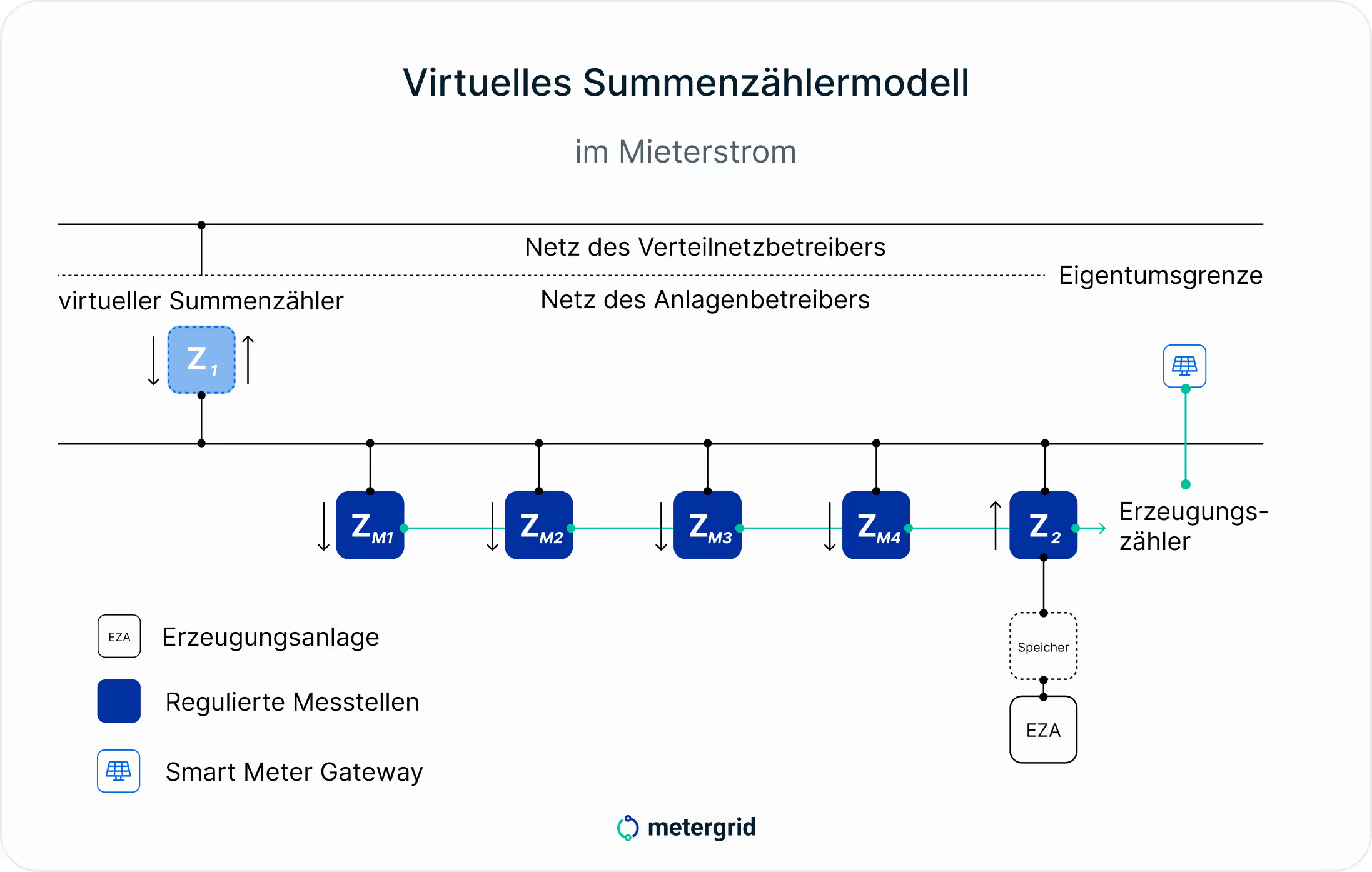

Mieterstrom mit virtuellem Summenzähler (vSZ)

Neben der Umsetzung mit physischem Summenzähler gibt es das virtuelle Summenzählermodell (vSZ). Dabei behalten alle Mieter ihre regulierten Zähler, die vom Messstellenbetreiber bereitgestellt werden. Ein physischer Summenzähler wird nicht eingebaut. Stattdessen werden alle Verbrauchs- und Einspeisewerte im 15-Minuten-Raster digital erfasst und rechnerisch zu einem virtuellen Summenzählerwert aggregiert. Dieser dient als Grundlage für die bilanziellen Berechnungen im Mieterstrommodell.

Das vSZ erfordert den Einsatz intelligenter Messsysteme (Smart Meter) mit Fernübertragung und standardisierter Datenkommunikation. Ein physischer Summenzähler ist dann nicht mehr erforderlich. Die Datenverarbeitung erfolgt softwaregestützt. Das physische Umbauen der Zählerschränke entfällt, jedoch sind gewisse digitale Voraussetzungen notwendig.

Was muss ich noch bei der Messkonzeptplanung beachten?

Neben den hier dargestellten Konzepten existieren zahlreiche weitere Varianten. Die Auswahl und Umsetzung eines passenden Messkonzepts hängt stets vom jeweiligen Projekt ab. metergrid unterstützt bei der Konzeption, Planung und Realisierung geeigneter Modelle, einschließlich physischem oder virtuellem Summenzählermodell sowie gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung.

Bei Messkonzepten ist grundsätzlich zwischen dem bilanziell-kaufmännischen und dem physikalischen Strombezug zu unterscheiden. Im Summenzählermodell wird der PV-Strom vor den individuellen Zählern eingespeist, sodass alle Haushalte diesen physisch nutzen. Haushalte, die nicht am Mieterstrom teilnehmen, zahlen jedoch weiterhin ihren normalen Tarif – obwohl sie physisch denselben Strom erhalten. Das führt zu höheren Kosten für diese Haushalte.

Je nach Größe der PV-Anlage und der Anzahl an Wohneinheiten ist zu prüfen, ob eine Wandlermessung für Summen- und Erzeugerzähler erforderlich ist. Wird über diese Zähler zu viel Strom geleitet, kommt ein Messwandler zum Einsatz. Dieser wandelt hohe Netzströme in genormte Messströme um, sodass der Zähler nur den Sekundärstrom erfasst, welcher dann auf den tatsächlichen Verbrauch zurückgerechnet wird.

Digitalisierung und Smart Metering

Mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende (GNDEW) werden ab 2025 intelligente Messsysteme (iMSys) verstärkt eingeführt. Damit kann ein virtueller Summenzähler (vSZ) gebildet werden, der rechtlich einem physischen Summenzähler gleichgestellt ist. Ein zusätzlicher Summenzähler im Zählerschrank ist dadurch nicht mehr nötig. Für den Einbau von iMSys gilt beim grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB) eine gesetzliche Preisobergrenze von 30 Euro jährlich. Bei anderen Anbietern (wMSB) können die Kosten jedoch höher liegen, und noch nicht alle gMSB bieten die vSZ-Lösung praktisch an. Dennoch lassen sich mit iMSys die Kosten für Mieterstrom-Messkonzepte langfristig deutlich reduzieren, da auch auf teure Messwandlerschränke verzichtet werden kann.

Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten für einfachere, digitale Mieterstromprojekte, insbesondere in Verbindung mit dem virtuellen Summenzählermodell.

Welches Messkonzept passt zu meinem Gebäude?

Welches Messkonzept am besten geeignet ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Gerne beraten wir dich dazu.

Für die meisten Mieterstromprojekte ist das Summenzählermodell passend, da hier jeder Verbrauch individuell abgerechnet werden kann. Die Abrechnung der einzelnen Haushalte erfolgt häufig über einen Mischpreis. Dabei wird angenommen, in welchem Verhältnis PV-Strom und Reststrom in den Verbrauch einfließen. Dem Bewohner wird anschließend ein Gesamtpreis pro verbrauchter Kilowattstunde in Rechnung gestellt.

Alternativ kann auch das 2-Tarifmodell angeboten werden, bei dem der Verbrauch im 15-Minuten-Takt erfasst wird. So lässt sich genau unterscheiden, wie viel PV-Strom und wie viel Netzstrom bezogen wurde. Ob es sich bei den Bewohnern um Mieter oder um Wohnungseigentümer handelt, spielt hierbei keine Rolle. Anspruch auf den Mieterstromzuschlag haben jedoch nur diejenigen Bewohner, die nicht zugleich Betreiber der PV-Anlage sind. Die Höhe der Förderung liegt aktuell bei rund 2,0–2,5 Cent pro Kilowattstunde (abhängig von der Anlagengröße) und wird von der Bundesnetzagentur regelmäßig angepasst.

Bei sehr kleinen Gebäuden mit nur zwei Mietparteien oder wenn alle Bewohner eines Hauses eng miteinander verbunden sind, kann es sinnvoll sein, auf das Summenzählermodell zu verzichten. Die Erstellung des Messkonzeptes, die Installation der Zähler und die Abrechnung sind mit Kosten verbunden, die sich in solchen Fällen oft einsparen lassen.

Wie wird der Stromverbrauch abgelesen und bepreist?

Um Mieterstromprojekte in der metergrid-Software abrechnen zu können, benötigen wir die Verbrauchswerte der einzelnen Mieterstromteilnehmer sowie die Erzeugung der Photovoltaikanlage und den Fremdbezug. Auf dieser Grundlage können wir die Abschläge und tatsächlichen Beiträge der Teilnehmer berechnen, damit Du diese in Rechnung stellen kannst.

Häufig bietet sich hierfür die Fernauslesung der Zähler an. Bei metergrid arbeiten wir mit Partnern zusammen, die die Daten per Funk oder WLAN direkt in unser System übertragen. Welche Auslesemethode am besten geeignet ist, hängt vom Einzelfall ab. Wichtige Faktoren sind zum Beispiel der verbaute Zählertyp, der WLAN-Empfang im Keller oder die Größe des Zählerschranks. In manchen Fällen kann auch eine manuelle Ablesung sinnvoll sein. Gerne beraten wir Dich bei der Auswahl der passenden Methode.

Je nach Art der Zählerauslesung können unterschiedliche Preismodelle angeboten werden. Sollen beispielsweise variable Stromtarife ermöglicht werden, bei denen der Preis abhängig davon ist, woher der Strom stammt und wann er verbraucht wurde, ist eine Fernauslesung in jedem Fall erforderlich. Beim virtuellen Summenzähler (vSZ) erfolgt diese automatisch über die offizielle Marktkommunikation im Strommarkt mit intelligenten Messsysteme (iMSys), deren Daten direkt für die Abrechnung in unserer Software genutzt werden. Beim physischen Summenzähler (pSZ) erfolgt die Auslesung dagegen durch unsere zur Verfügung gestellten metergrid Fernauslesungsgateways.

Warum ist metergrid der richtige Partner für das passende Messkonzept?

Messkonzepte sind notwendig, um den Strom sowohl physikalisch als auch bilanziell fließen zu lassen. Sie sind nicht nur aus regulatorischen Gründen ein wesentlicher Bestandteil von Mieterstromprojekten. Da es sich hierbei um einen komplexen Prozess handelt, empfehlen wir, das Messkonzept als festen Bestandteil deines Mieterstromprojektes in professionelle Hände zu legen. Diese hast du mit metergrid an deiner Seite.

Neben unserer Software übernehmen wir auch gerne die Abstimmung des Messkonzeptes mit dem Netzbetreiber für dich. Dein örtlicher Verteilnetzbetreiber nimmt das Konzept anschließend final ab. Dabei können wir auf über tausend erfolgreich umgesetzte Projekte, zahlreiche Messkonzepte und jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Mit dem von uns bevorzugten Summenzählermodell stellst du sicher, dass alle am Mieterstrom beteiligten Bewohner deines Hauses gleichermaßen von der selbst erzeugten Energie profitieren.

So gestalten wir gemeinsam die Energiewende für alle!

Häufige Fragen:

Welche Versorgungsmodelle mit PV-Anlagen gibt es in Mehrfamilienhäusern?

Grundsätzlich unterscheidet man drei Modelle:

- Vollversorgung (Mieterstrom): Hier übernimmt ein Energieversorger oder Mieterstromanbieter die komplette Versorgung. Der PV-Strom vom Dach wird direkt an die Mieter geliefert, fehlende Mengen werden automatisch aus dem öffentlichen Netz ergänzt. Das bietet hohe Versorgungssicherheit und ist durch den Mieterstromzuschlag besonders attraktiv.

- Teilversorgung (Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung): Seit dem Solarpaket I gibt es dieses Modell. Es erlaubt, nur den lokal erzeugten PV-Strom an die Mieter zu verteilen. Jeder Bewohner kann seinen Reststrombedarf bei einem frei gewählten Anbieter decken. Dieses Modell ist flexibler, verlangt aber klare Abrechnungs- und Messkonzepte.

- Allgemeinstromversorgung: Hier wird Solarstrom nicht in den Wohnungen, sondern für gemeinschaftliche Zwecke wie Treppenhausbeleuchtung, Fahrstühle oder Wärmepumpen genutzt. Da der Verbrauch relativ gering ist, sind diese Anlagen wirtschaftlich oft nur in Kombination mit Förderungen oder größeren Projekten sinnvoll.

Was bedeutet Mieterstrom im Detail und wie profitieren Mieter?

Mieterstrom ist eine Sonderform der Vollversorgung: Mieter erhalten Solarstrom direkt vom eigenen Dach, ohne dafür eine eigene Anlage zu betreiben. Das Besondere:

- Mieter profitieren von günstigeren Strompreisen, da Netzentgelte und Umlagen teilweise entfallen.

- Der Mieterstromzuschlag nach dem EEG macht das Modell für Betreiber wirtschaftlich interessant. Die Höhe hängt von der Anlagengröße ab und wird halbjährlich von der Bundesnetzagentur angepasst.

- Auch Nicht-Teilnehmer nutzen physisch denselben PV-Strom (z. B. beim Summenzählermodell), profitieren bilanziell aber weniger.

Damit ist Mieterstrom ein Modell, das sowohl ökologische Vorteile (lokale Energiewende) als auch finanzielle Vorteile (günstiger Strom für Mieter, Zuschüsse für Betreiber) kombiniert.

Welche Rolle spielt das Messkonzept bei PV-Anlagen im Mehrfamilienhaus?

Ohne ein Messkonzept kann kein PV-Projekt umgesetzt werden. Es legt fest, wo Stromzähler installiert sind, welche Mengen erfasst werden und wie die Abrechnung funktioniert.

- Bei klassischen Summenzählermodellen misst ein zentraler Summenzähler die gesamte PV-Erzeugung und verteilt sie anteilig auf die Mieter.

- Beim virtuellen Summenzähler (vSZ) werden die Werte digital erfasst und rechnerisch zugeordnet. Das spart Umbauten, erfordert aber Smart-Meter-Technik.

- Messkonzepte wie MK D1–D5 (BDEW-Standard) unterscheiden sich danach, ob alle oder nur einige Mieter teilnehmen, ob zwei Zählerschienen genutzt werden oder ob virtuelle Modelle angewendet werden.

Ein passendes Messkonzept ist entscheidend, weil es nicht nur die Abrechnung regelt, sondern auch den Zugang zu Förderungen (z. B. Mieterstromzuschlag) ermöglicht.

Welche Möglichkeiten der Einspeisung gibt es in Mehrfamilienhäusern?

Neben der direkten Nutzung im Gebäude gibt es zwei Modelle:

- Teileinspeisung (Überschusseinspeisung): Nur der überschüssige Solarstrom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Dieses Modell ist ideal, wenn ein hoher Eigenverbrauch angestrebt wird.

- Volleinspeisung: Die gesamte erzeugte Energie wird ins Netz eingespeist. Betreiber erhalten dafür eine Einspeisevergütung oder können den Strom direkt vermarkten. Letzteres ist potenziell lukrativer, erfordert aber mehr administrativen Aufwand.

Gerade bei Mehrfamilienhäusern mit großem Eigenbedarf ist die Teileinspeisung meist wirtschaftlicher, da sie die Stromkosten der Bewohner senkt.

Welches Versorgungsmodell passt zu meinem Gebäude?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Anzahl der Wohneinheiten: Bei größeren Häusern lohnt sich oft ein Mieterstrommodell mit Summenzähler.

- Beteiligungsbereitschaft der Mieter: Wenn viele Mieter ihren eigenen Anbieter behalten möchten, ist die Teilversorgung sinnvoller.

- Technische Voraussetzungen: Ob physischer oder virtueller Summenzähler eingesetzt wird, hängt vom Zählerschrank, den Anschlussbedingungen und der vorhandenen Infrastruktur ab.

- Wirtschaftlichkeit: Mieterstrom ist oft die rentabelste Variante, da er Förderung erhält. Reine Allgemeinstromprojekte rechnen sich dagegen selten alleine.

- Digitalisierung: Mit Smart Metering werden virtuelle Modelle ab 2025 noch einfacher und günstiger umsetzbar.

Fazit: Für die meisten Mehrfamilienhäuser eignet sich ein Summenzählermodell im Rahmen von Mieterstrom, da es flexible Abrechnung erlaubt, Förderung nutzt und die Energiewende vor Ort unterstützt.